家族を扶養に入れるとき、はずすとき

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。

- 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

被扶養者の条件

被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」として健康保険組合の給付を受けることができます。

健康保険の被扶養者になるには家族ならだれでも入れるというものではなく、法律などで決まっている一定の条件を満たすことが必要です。健康保険の扶養家族は会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が全く異なります。

被扶養者として条件を満たす場合は、被扶養者申請の手続きをしてください。

健康保険組合は次の項目に沿って総合的かつ厳正に審査したうえで被扶養者に該当するかどうかを判断します。

- ※認定基準にかかわらず、75歳以上の人は、後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、被扶養者にすることができません。

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、法律で決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

被保険者と同居でも別居でもよい人

- 配偶者(内縁でもよい)

- 子、孫

- 兄弟姉妹

- 父母など直系尊属

被保険者と同居が条件の人

- 上記以外の三親等内の親族

- 被保険者の内縁の配偶者の父母および子

- 内縁の配偶者死亡後の父母および子

同居とは

同じ家に一緒に住んで生計を共にしていることをいいます。二世帯住宅でお互いに独立した生活を送っている場合や、同一敷地内であっても別棟の場合は該当しません。当健康保険組合では、住民票で同一世帯となっていることで同居の確認をしています。住民票の世帯主は被保険者でなくても構いません。

- ★16歳以上(義務教育終了後)~60歳未満(配偶者除く)は、通常、就労可能な年齢にあり、被保険者の経済的支援がなくても自立して生活できるとされております。このため、被扶養者になるためには書類の提出により、就労できない状態にあることを証明し、被保険者が生活費のほとんどを援助しなくてはならない状態にあることを申告することが必要です。

- ★被扶養者が外国人の場合、扶養審査の申請に際し申請書に「在留カード」の両面コピーと住民票を添付してください。内縁関係は適用しません。

優先扶養義務

その家族に優先扶養義務者が他にいる場合は、扶養申請を受け付けられない場合があります。

優先扶養義務者とは、その家族の「配偶者」、その家族が母の場合は「父」、兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」などをいいます。ただし優先扶養義務者に扶養能力がなく、被保険者がその家族を扶養せざるをえない理由がある場合は扶養申請可能です。

収入の基準

収入の基準

その家族の年間収入が基準額以内かつ

- 同居の場合、収入が被保険者(あなた)の収入の1/2未満

- 別居の場合、収入が被保険者(あなた)からの仕送り額未満

※基準額とは年間130万円未満((被保険者の配偶者を除く)19歳以上23歳未満(注)の場合は150万円未満、60歳以上または年金受給者の場合は180万円未満)

(注)19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取扱と同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。

(年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)

収入の範囲

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要で、被扶養者は収入の基準が定められています(この場合の収入は所得ではありません)。

| 被扶養者の年齢 | 収入限度額 |

|---|---|

| 被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満 | 年収入 150万未満 (月収入125,000円未満、日収入4,166円未満) |

| 59歳以下 | 年収入 130万未満 (月収入108,334円未満、日収入3,612円未満) |

| 60歳以上または年金受給者 | 年収入 180万未満 (月収入150,000円未満、日収入5,000円未満) |

収入とは、過去における収入のことではなく、申請時点以降または収入が発生した時点以降の年間の見込み収入額(⇒収入額の算出方法)のことをいいます。

年収入を得ている場合は、年額130万円未満((被保険者の配偶者を除く)19歳以上23歳未満は150万円未満、60歳以上または年金受給者は180万円未満)、

月収入の場合は、月額108,334円未満((被保険者の配偶者を除く)19歳以上23歳未満は125,000円未満、60歳以上および年金受給者は150,000円未満)、

失業手当のように日収入の場合は、日額3,612円未満((被保険者の配偶者を除く)19歳以上23歳未満は4,167円未満、60歳以上および年金受給者は5,000円未満)が基準となります。

また扶養者となる方の収入は、所得金額ではなく、税金控除前の総収入金額(賞与・通勤交通費を含む)で判断します。雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。

| 収入の種類 | 詳細 |

|---|---|

| 給与収入 | 所得金額ではなく、税金控除前の総収入金額(賞与・通勤交通費を含む) |

| 年金収入 | 厚生年金・国民年金・遺族年金・障害年金・公務員等の共済年金・企業年金・恩給・私的年金等 |

| 事業収入 | 自家営業・農業・漁業・林業、その他の事業

|

| 不動産収入 | 土地・家屋・駐車場等の賃貸収入

|

| 利子収入・配当収入・投資収入 | 預貯金・有価証券利子・株式配当金等 |

| 継続性のある収入 | 雇用保険失業給付金・健康保険の傷病手当金および出産手当金・譲渡収入・被保険者以外からの仕送り等 |

収入額の算出方法(複数あれば合算します)

| 給与収入 | {(直近3ヵ月の総支給額の合計 ÷ 3)× 12ヵ月)} +(賞与×支給されている回数) ※給与、賞与とも、税控除前の総支給額。通勤交通費も含みます。 |

|---|---|

| 年金収入 | 年金×支給される回数<年金は6回、恩給は4回> ※社会保険料控除前の支給金額 |

| 自営業 | 売上金額-必要経費 課税非課税証明書および確定申告書(税務署受付印のある写)の総収入から、必要最小限の経費を差引いた収入額で判断します。健保組合が認める経費は売上原価、地代家賃(事業所所在地が自宅以外の場合)です。税法上とは異なります。 |

| 雇用保険受給 | 基本手当日額×360日 ※基本手当日額が3,612円未満((被保険者の配偶者を除く)19歳以上23歳未満は4,167円未満、60歳以上は5,000円未満) 受給期間が3ヵ月であっても年間ベースで計算します。 |

家族が別居の場合

被扶養者の認定要件として、主として被保険者の収入によって生計を維持していることが必要です。

認定対象者の年収が130万円未満((被保険者の配偶者を除く)19歳以上23歳未満は150万円未満、60歳以上または年金受給者は180万円未満)で、かつ被保険者からの仕送り額より少ない場合は被扶養者として認定可能です。

また、仕送りは毎月定額で実施し、別居する認定対象者の年収が無収入であっても下表の仕送り額以上の送金をしていることが必要です。

なお、送金を行うことにより別居する扶養申請者の一人当たり生活費が、被保険者世帯の一人当たり生活費を上回る場合は認定できません。

仕送り下限額

| 別居する認定対象者の人数 | 月額 | 年額 |

|---|---|---|

| 1人 | 50,000円以上 | 600,000円以上 |

| 2人 | 80,000円以上 | 960,000円以上 |

| 3人以上(一律) | 100,000円以上 | 1,200,000円以上 |

仕送りが確認できる証明書類

直近6カ月以上の仕送り額証明書(銀行・郵便局の振込票控え、現金書留送金の控え、送金側と受取側両方の通帳コピー等)を提出いただきます。

ご注意ください

仕送りについて、「手渡し」や「一括送金」等、定期的に証明できないものは認定不可です。

必ず第三者からみて送金者と受取者および金額が確認できるものが必要です。

これから送金する(または手渡ししていた)場合には、初回の送金が確認できた月から認定となります。その後、順次のこり5か月分の送金を証明する書類をご提出ください。

別居であっても仕送りが不要な場合

- 被保険者の単身赴任による別居

- 子どもが学生で就学による別居

夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合の子の認定について

夫婦がともに働いていて子どもを扶養にする場合、前年の収入をもとに将来継続的にみて原則収入の多いほうの扶養とします。ただし、収入が同等(目安として差が10%未満)の場合、生活費のほとんどを主として担っているほうの扶養となります。「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)

- 参考リンク

「年収の壁」とは

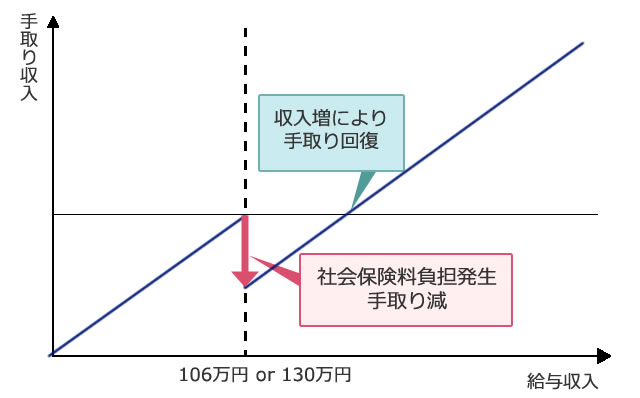

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。

健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。

社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

| 年収106万円の壁 | 従業員51人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。 |

|---|---|

| 年収130万円(※)の壁 | 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。 |

- ※対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は150万円、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。

(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)

年収106万円の壁に対する対応

社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。

※社会保険適用促進手当

短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。

社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。

- ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。

- ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。

- ※最大2年間の措置。

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

- ① 外国において留学をする学生

- ② 外国に赴任する被保険者に同行する者

- ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者

- ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

認定日について

健康保険法施行規則第38条第1項により、被保険者は事実発生日から5日以内に被扶養者認定申請書を事業所経由にて提出しなければならないことになっております。

しかし、申請書の提出がやむを得ない理由で遅れた場合、事実発生日から1ヵ月以内に健康保険組合が受付けたときは事実発生日まで遡って認定いたします。

事実発生日から1ヵ月を超えた場合、あるいは書類が不備の場合は、すべての書類がそろって健康保険組合が受付けた日を認定日といたします。

必ず届け出る前に被扶養者認定申請書および現況届の記載内容や添付書類をご確認ください。

雇用保険受給延長(写)など、後日提出を認めている書類については、認定後2ヵ月以内に提出してください。(ただし、出生の場合は出生日を認定日とします。)

| 事実発生事由 | 事由発生日から1ヵ月以内に 健康保険組合が受付けた場合の認定日 |

事由発生日から1ヵ月を 超えて健康保険組合が 受付けた場合の認定日 |

|---|---|---|

| 出生 | 出生日 | 出生日 |

| 結婚 | 入籍日 | 健康保険組合が 受付けた日 |

| 退失職(他健保の資格喪失) | 離職日の翌日(他健保の資格喪失日) ※国民健康保険は除く |

|

| 雇用保険の受給終了 | 受給期間の終了日の翌日 | |

| 他健保の任意継続被保険者を終了した | 任意継続資格喪失日 | |

| 独立生計維持が不能となった | 収入が減収した日 (月収の場合は収入が減収した月の翌月1日) |

|

| 廃業した | 廃業日の翌日 |

※認定申請に必要な書類すべてが添付されていることが受付条件です。

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産等により被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡等で、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当健康保険組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。

取消日について

被扶養者として該当しなくなったときは、事由発生日から5日以内に被扶養者取消の届出をしてください。

| 事由 | 喪失日 | 備考 |

|---|---|---|

| 就職(別の健康保険に加入) | 就職した日 | |

| 扶養の範囲以上の収入が発生 | 収入が扶養範囲を超えた日 (月単位の収入の場合は、収入が扶養範囲を超えた月の翌月1日) |

ただし、年金受給を開始した、年金額が改定されたときは、年金受給月の1日 |

| 死亡 | 死亡日の翌日 | |

| 離婚 | 離婚日 | |

| 他の家族の扶養となる | 事由発生日(該当日) | |

| 雇用保険の失業給付を受給する | 受給開始日 | 雇用保険受給資格者証(写)添付 |

| 出産手当金・傷病手当金を受給する | 受給開始日 | 給付金支払通知書(写)添付 |

| 別居した(同居が条件の被扶養者) | 別居を始めた日 | |

| 75歳になった | 75歳の誕生日 | |

| その他認定基準を満たさなくなった | 基準を満たさなくなった日 |

※必要により、上記以外の書類の提出を求めることもあります。

取消にかかる注意

加入資格を失ったあとは、保険証を使用しないでください。

健康保険組合に加入している人の医療費は原則として本人の負担分以外は健康保険組合が負担しています。

被扶養者の条件を外れた人が、削除手続きをせずに当健康保険組合の保険証を使って診療を受けた場合は、資格を失った時点までさかのぼり、かかった医療費(窓口で本人が支払った額以外)を返納していただきます。

被扶養者資格の見直しについて

毎年、認定後も扶養の認定基準を満たしているか被扶養者資格確認調査 (以下、検認という)をおこないます。

検認は、被保険者に対して定期的または随時、必要書類等の提出を求めます。

収入の証明になる書類や、継続的な仕送り証明を、いつでも提出できますようご準備をお願いします。

※仕送り等の記録(証明書類)は、必ず2年間は保管してください。

- 参考リンク

定期または随時の調査の結果、被扶養者の認定基準から外れていると判定した場合は、以下の通りとなります。

- 事実発生日(就職した日など)または健康保険組合が定めた期日をもって、被扶養者 の資格が取消されます。取消日は事実発生日に遡ることがあります。

- 前年度の収入が扶養の範囲を超えていたことが判明した場合は、健康保険組合が定めた期日をもって被扶養者資格の取消し申請をしていただきます。

- 定期調査の結果、被扶養者の資格が取消された場合は、取消日以降の収入が被扶養者の範囲内であっても、取消日から1年間は被扶養者となれません。1年後に認定基準内であれば、改めて被扶養者の認定申請を行なってください。

なお、随時調査の場合においても同様に取り扱うことがあります。 - 健康保険組合が定めた調査期限までに必要書類を提出されなかった被扶養者の方は、被扶養者の資格を取り消す場合がありますので、ご注意ください。

- 故意または悪意による虚偽の記載あるいは申し立てがあった場合は、被扶養者資格を付与した日に遡って削除します。

- 遡及した取消日以降にかかった医療費の全額及びその他給付金のうち、当健康保険組合が負担した額を返還いただきます。

(返還いただいた医療費は原則、次に加入された健康保険組合等に請求することができます)

※提出書類に関して掛かった費用は各自でご負担いただくとともに、提出された証明等は返却いたしませんのでご了承ください。